赵锋(德) 2018年8月13日灰古访亲记

拜访赵楼之后,就有了去灰谷的念头。据老人们说,灰谷居住的赵姓人多,和我们火集子的赵是一脉。头天晚上世明和我打电话,说家族群里一个叫赵五的家里藏有1945年版的族谱。我们就相约第二天下午前去看看。

总共去了五个人,我和赵永华、永银、世明、世礼。永华、永银弟兄俩寻根心切,附近能有线索可寻的都去了,但仍了无头绪。由永银开车,到了符离往时村的路一直向东。大路两侧绿杨蔽天,往南往北纵目而望,玉米大豆生长正盛,一派生机。开了大约三十里路,遇到一个广告牌,上有“灰谷xxx”的字样,下有一户人家,便停车问路。前行两里,折而向西南,又行四五里,便到了一个镇子。和赵五儿子通电话,按照他说的很快找到了他家。

灰古是宿州市古镇,东连时村,西接符离,南临新汴河,北靠永安,古老的濉河从中穿过,河上有石桥沟通南北。灰谷名称的来历有两种说法,一说此地原为水泽之地,在黄水的冲击下于濉河南岸形成了土堆,由于年代久远,人们就称之为“古土堆”。还有一说是唐朝时期濉河南岸有火神庙,火神庙里修“天后宫”。天后宫建筑考究,用料昂贵,外表看上去金碧辉煌。后来屡遭兵燹,最终化为一堆灰土,人称之为“灰土堆”。两种说法最后都讹称为“灰古堆”,清朝末年曾一度改名为“恢古”,并晓示民众:恢复古训,重陶子孙,安分守己,遵循周礼。为的是灰谷人有不少参加了太平军。解放后又恢复旧称。

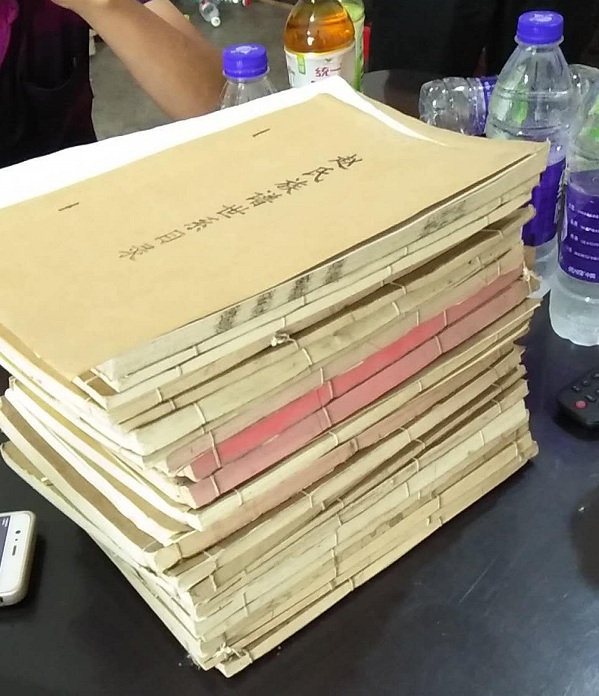

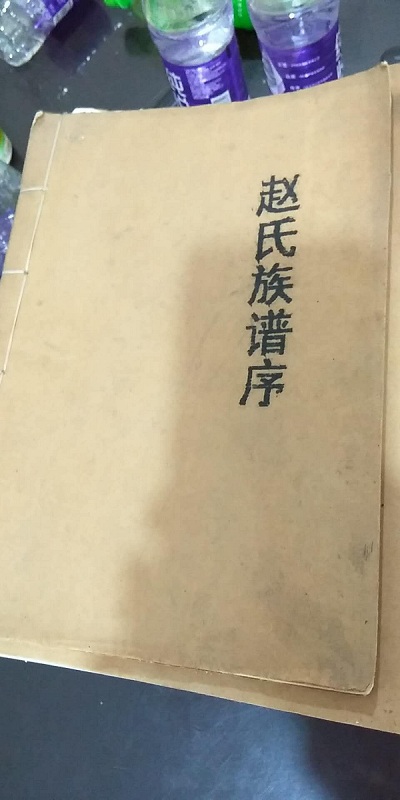

现在的灰古镇和皖北其他平原村镇一样,沿街而筑两层三层的楼房,瓷砖贴面,既做门面又可居住。赵五的家也是如此。赵五家门头上招牌是“雀友棋牌室”,进门果然,牌桌四五张,但没有人玩。赵五中午喝了酒,三点多了,还睡着,被他儿子喊了来。人很壮实,浓眉大眼高鼻梁,典型的北方汉子。更是热情,慌得招呼设座递水。我们的来意他昨天就知道,还没歇几分钟,就急急地去他父亲家取家谱。老爷子82岁了,视家谱如命,别人借阅是万万不能,生怕污损了。赵五带着他的儿子让他儿子支开老爷子,把一纸箱子抱了过来。纸箱子里全是家谱,线装,取出放在麻将桌上。随来的人马上围过来翻阅。翻过几本之后知道这是1988年版,古饶祠堂里有的,激动的心跳马上减弱了许多。倒是一张折叠的牛皮纸吸引了大家。打开铺在地上,是一张相九赵氏谱系图。小楷书写,简繁兼有,估计是八十年代写的。图上标明了始迁祖、原籍和近十世的发展关系。可以想见,书写者在那样一个艰苦的时代,在辛苦找来的牛皮纸上虔敬的伏案而写。在一笔一划的过程中一定是激动万分,甚至泪水打转,浮想联翩。先祖筚路蓝缕迁徙而来,辛勤创业,在很短的200年就把相九赵家发展成宿城一大巨族,其功甚伟!世明抚摸着这张牛皮纸,连声说:“这是赵家的宝啊!”谁说不是呢?赵家人就是这样一代一代维系着赵家的血脉,传承着赵家的家风。

又聊起灰谷赵家的人和事。我说起一个叫赵焕的,赵五愣了愣,说可是赵老焕,我想应该是的,农村人称呼人喜欢喊外号、别称。但赵五只是说赵老焕是当地的名人,听老人说过,现在人都不知道了。我也是百度到的。在《可爱的宿州》中这样记载:“赵焕,字文博,灰古堆人,五品衔,惟福之子。由附生援例为藩经历,指发豫省。咸丰元年,署布政司经,历二年。捐军需钱一万缗,豫抚潘铎以急公好义,奏奖备补知县,加知州衔,三年署尉氏县,除漕弊,减契价,曲体民隐,四年除兰仪县,所至有政声。因尉氏县李某催征,几酿变,奉檄撤任,复委焕署尉氏事。剔灾征熟,民甚德之。十月该县土匪王天佑结数百人滋事,豫抚潘铎限搜捕,焕自募乡勇一千名,亲带出捕,乡民助之。未一月渠魁就获,解者惩办,余党解散归农。抚军以缉捕勤能,保奏题署禹州知州。五年,正月二十八亲奉上谕,署尉氏县知县赵焕获土匪王天佑数百名之多,著有劳绩,着以知州缺升用。焕积劳成疾,未及赴任禹州,五年二月二十六日,卒于尉州任所。焕性孝友,善书工诗,刊有‘修竹山房诗草’。”由此可见赵焕也是勤政恤民的好官。赵焕的事迹在《光绪<宿州>》有记载。

赵五说灰谷的赵铁牛可是个大名人。赵铁牛真名叫赵先民,解放前是个大地主,有田2000顷,从灰谷到桃沟都是他家的田。赵铁牛的家建在灰谷堆上,全街最高的地方。我们要去看,赵五说房子被拆了,现在只是废墟一片。到了果然,周边都是楼房或平房,唯独这一片残砖断瓦,片段的地上种着大豆。废墟中生长的树木已高耸入云。前前后后已不知多少进院子,不知院子的建筑是什么样式,会客厅、书房、卧室、厨房、佣人房等等是在什么位置,每年过春节是怎样的热闹,平时结交五湖四海的朋友是怎样的场景,这一切在废墟中在想象中不断地浮起。据说赵铁牛当时还资助过游击队抗日,史料里也没有记载。这一家人解放前夕逃到了台湾,其后人发展的现状也不得而知,但我想,按照赵家人的品性,逢年过节的时候,一定会想起他的祖宗在海峡的对岸,安徽宿州的灰古堆,一个高耸的土堆上。他的后代子孙也一定会用一杯薄酒遥祭他的先人祖辈。

灰谷和火集子一样也有赵氏宗祠。火集子是总祠,灰谷是支祠。火集子赵氏宗祠自明朝崇祯年年开始兴建,至今已有四百年的历史。灰谷的赵氏祠堂兴建于何时,现在已无确切的说法,应当在清朝中期灰谷赵姓人口繁盛的时期。灰谷的赵氏源出于火集子赵,是明朝末年由火集子赵氏一支迁到灰古居住逐渐繁衍而形成的。据老人说法,灰古赵氏祠堂专留了一个洞门,火集子哪家失火,灰古赵氏祠堂的洞就会冒烟,这虽然是荒谬之谈,但足可以看出两地的血缘之亲。畅谈之际,我们到了赵氏宗祠的所在地,挖掘机正在工作,原来的赵氏宗祠、后来的灰古小学已夷为平地,百年前的记忆已被现代的机械摧毁成难以勾连补綴的废砖断瓦。再北处,绿杨依在,睢水仍流,我实在不忍心看祠堂这个被拆坍圮的样子。

晚宴是不必要提的,但世明屡屡说道非常感慨他五爷约其他家人来赴约,总在说一句:“老家来人了,来陪喝一杯。” 一句“老家来人了”,便把整个灰古之行概括的只剩下五个字。

“老家来人了!”